「暗号資産を新たなアセットクラスに」金商法への移行、分離課税を提言──意見・提案も募集:自民党web3ワーキンググループ

暗号資産に関する制度の見直し、具体的には規制法を現行の資金決済法から、有価証券などを規制する金融商品取引法(金商法)に移行させることが大きな方向性となりつつある。

自由民主党デジタル社会推進本部web3ワーキンググループ(web3WG)は3月6日、新たな提言として「暗号資産を新たなアセットクラスに 〜暗号資産に関する制度改正案の概要〜」(案)を公表した。web3WGは、ここ数年、Web3に関する規制整備をリードしてきた自民党web3プロジェクト(web3PT)の取り組みを継承するものだ。

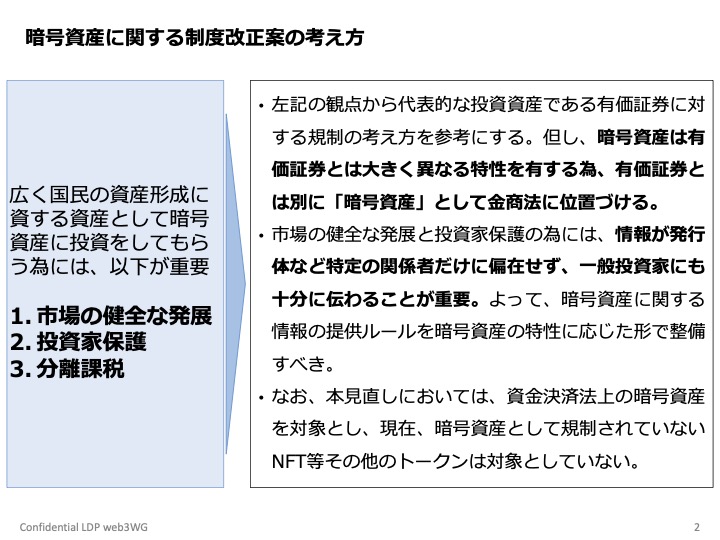

提言の最大のポイントは、開催中のイベント「FIN/SUM 2025」で5日、web3WGを主導する塩崎彰久議員が明らかにしたように「暗号資産は有価証券とは大きく異なる特性を有する為、有価証券とは別に「暗号資産」として金商法に位置づける」という点だ。

「金商法に位置づける」とは、きわめて簡単に言えば、株式などの金融商品と同じ扱いになり、20%の分離課税の対象になり得るということだ。また金融商品となれば、ETF(上場投資信託)実現への道も開ける。

暗号資産口座数は1200万を突破

提言は冒頭、背景として「暗号資産に投資する国⺠が⼤きく増加している現状を踏まえ、暗号資産への投資が国⺠の資産形成に資するように暗号資産に関する法制度及び税制を⾒直す必要があるとの議論が⾼まっている」と記している。

事実、「FIN/SUM 2025」のセッションでも「日本の暗号資産口座数は1100万口座を超え、人口の10%に達した」との発言がしばしば聞かれる。さらに日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)が5日に更新した会員統計情報によると、口座数は1月末時点で1213万8654口座となり、1200万口座を突破した。

また暗号資産業界関係者、および暗号資産ユーザーからは暗号資産に関する税制を現行の最大55%の総合課税から、株式投資などと同様の20%の分離課税とすることを長く要望している。Web3のマスアダプションに向け、法整備は日本が最も進んでいると、国内のみならずグローバルからも評価の声がある一方で、とはいえ「税制」が大きなハードルとなっていることは否めない。

こうした課題がクリアするための、1つの有力な考え方が規制を現行の資金決済法から金商法に移行するというものだ。金商法への移行とはすなわち、暗号資産を株式などと同様の「金融商品」と位置づけることであり、税制も株式などと同様の20%の分離課税としようということだ。

すでに伝えているように、金融庁も非公開の勉強会で現行の規制体制を検証しており、6月中に制度改正の方向性を公表、秋以降の金融審議会での議論を経て、早ければ2026年年明けの通常国会に関連法の改正案が提出されることになる。

この動きは、5日開催されたJapan Fintech Week関連イベントで、金融庁の柳瀬護審議官も語っていた。26年に改正が実現されれば、おそらく1年の準備期間を経て、27年から施行されることになるという。

イノベーションを妨げないために

ただし、昨日も伝えたように、暗号資産を一律に金商法で扱うことには問題点もある。暗号資産はビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)などの代表的なものをはじめ、約1億種あるとされ、すべてが金融商品にふさわしいものとは言えない。

また、ゲーム内トークン、ファントークンなど、投資目的ではなく、ビジネスを盛り上げ、拡大するために暗号資産が活用される事例が今後増えていくると想定される。そうしたものにまで、現行の金商法の規制がかかることになると、むしろイノベーションを阻害してしまうことになる。

だからそこ提言は「暗号資産は有価証券とは大きく異なる特性を有する為、有価証券とは別に「暗号資産」として金商法に位置づける」と述べている。

その他、「発行体に係る規制」「交換業者等のサービス提供者に関する規制」「投資家に係る規制」について提言を行い、「投資家に係る規制」では「個⼈の税制における分離課税」を明記している。

そして、web3WGではこの提言についての意見・提案を求めている。募集期間は3月6日〜3月31日。

意見・提案はこちらへ。https://forms.gle/pAaFRH52qqBBbAbM6

|文・撮影:増田隆幸