Web3時代の地方スポーツクラブ経営戦略──トークンによる資金調達に挑む古都2チームを追う

取材という仕事をしていると時に不思議な偶然に出会うことがある。

京都・桂駅のカフェ。

桂離宮で知られるこの地で、Tリーグ女子プロ卓球チーム「京都カグヤライズ」の池袋晴彦代表取締役との最初の挨拶で思いがけない共通点が見つかった。

筆者が2012年ロンドン五輪で日本卓球史上初のメダル獲得(女子団体:福原愛、石川佳純、平野早矢香)を現地取材したことを伝えると、池袋氏もまた同じ大会で日本代表チームの分析スタッフとして帯同していたのだ。

そして偶然にも、私たちは今、同じ桂の地に住み、この日初めて言葉を交わしていた。取材の第一球は、思いがけないところからラリーが始まった形だ。

地方のプロスポーツチームは厳しい経営環境に直面している。

サッカーJリーグが開示した2023年度クラブ経営情報によると、全60クラブの総売上は過去最高の1517億円に達したものの、その内訳には大きな地域格差が存在している。

都市圏に拠点を置く24クラブの平均売上は約40億円であるのに対し、地方に拠点を置く36クラブの平均売上は約15.4億円と、2.6倍もの開きがある。

特に都市圏クラブはJリーグ全体の40%の数に過ぎないにもかかわらず、全体売上の63.4%を占めており、地方クラブの経営基盤の脆弱さが浮き彫りになっている。

人気のサッカーJリーグにおいてすらこうした格差が存在することは、他の地方プロスポーツチームがさらに厳しい経営環境に置かれていることは想像に難くない。

さらに文部科学省の調査では、地方公共団体におけるスポーツ関係経費は平成7年度の約1兆円をピークに減少傾向にあり、令和元年度には約7000億円と7割程度に縮小している。

「1年目で資金ショートしかけた」と語るのは、京都カグヤライズを運営する京都卓球クラブの池袋氏。日本プロ卓球リーグTリーグへの参入には入会金2000万円という高い障壁があり、チーム運営は綱渡りの状態が続いている。

神奈川県鎌倉市を拠点とし、将来のJリーグ参入を目指す「鎌倉インターナショナルFC(以下、鎌倉インテル)」も同様の課題を抱えている。

「資金調達の方法がやっぱり乏しかった」とフロントの勝碕俊行氏は振り返る。「鎌倉は17万人の人口しかいない。しかも、地理的に近くにJ1クラブが複数ある街で、他と同じことをしていても話にならない」と地方クラブの現実を説明した。

こうした厳しい環境下で、両クラブはブロックチェーン技術を活用した資金調達に活路を見出そうとしている。

京都卓球クラブはIT大手のTISと連携し、セキュリティトークンを活用したデジタル社債「カグヤスマイルトークン」を発行。

一方、鎌倉インテルは「鎌倉スタジアムNFTプロジェクト」で、サッカーグラウンドの1平米単位をNFT化し、「6528平米を単価3万円で販売すると、約2億円の価値を創出できる」(勝碕氏)という大胆な挑戦を始めた。

この新たな資金調達モデルは、単にクラブの財政基盤を強化するだけではない。ファンとの結びつきを深め、地域社会との共存共栄の新しい形を模索する試みでもある。

はたして、ブロックチェーン技術は日本の地方スポーツビジネスに革命をもたらすのか。

2つのクラブの挑戦から、その可能性を探る。

私募債セキュリティトークン

京都カグヤライズは2022年5月に日本プロ卓球リーグ「Tリーグ」への参戦を果たしたが、資金ショート寸前まで追い込まれるほど、その経営基盤は脆弱だった。

Tリーグ参入に入会金2000万円、年会費1500万円という高額な費用が必要となる上、収入面の課題も大きい。

ホームゲームは年間12試合しかなく、会場のキャパシティは400人収容であっても、平均観客数は250人程度だという。一年間のチケット収入は400万円に満たない状況だ。

一方で、会場費はホームチームの全額負担。アウェイゲームでは九州や北海道まで遠征することもあり、交通費や宿泊費が大きな負担になる。これらの費用は全てクラブ持ちだ。

テレビ放映がない中で、スポンサー獲得も容易ではない。選手獲得においては、トップクラスの選手を獲得しようとすれば3000万円程度かかる。

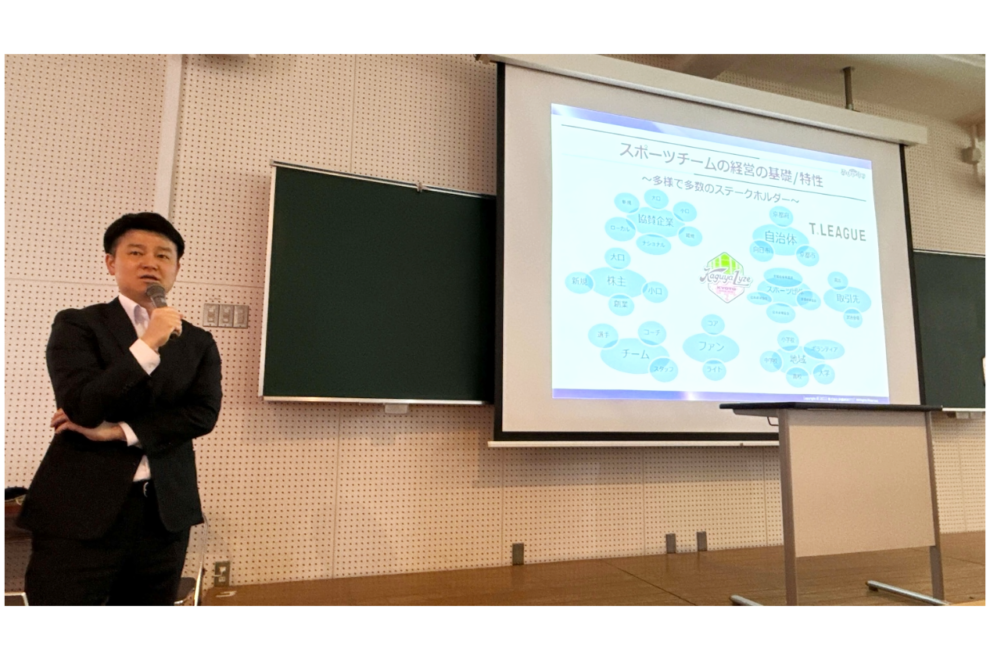

「大手企業がバックにいるチームは資金力があり強いが、それでも業績が悪化すれば簡単に消えてしまう。日産自動車なども過去には卓球チームを持っていたけど、経営者が変わると存続が難しくなる。プロチームとして自立した収益構造を作らないといけない」と池袋氏(写真下)は危機感を抱いていた。

思わぬところから可能性が開けた。

京都カグヤライズの顧問と、セキュリティトークン発行サービスを展開するTISの顧問との親交がきっかけとなり、TIS側からブロックチェーン技術を活用した新しい資金調達の提案を受けたのだ。

池袋氏も認めるように、当初はセキュリティトークンについての理解は深くなかったという。「資金調達の一つとして社債というのも知らなかった。セキュリティトークンはもっと分からなかった」と率直に語る。

「オリンピック選手の映像分析をしていた頃も、チームの勝利のために何でもやるという姿勢だった。今回も同じ。クラブのために、やれることは何でもやる」

セキュリティトークンとは、有価証券(株式や社債など)をブロックチェーン上でデジタル化したもので、従来の金融商品と同様の法的裏付けを持ち、投資収益を期待できる点が特徴だ。

海外では、Socios.com(ソシオスドットコム)というプラットフォームを通じてFCバルセロナやユベントスなどの名門クラブが「ファントークン」を発行している。

また、国内ではFiNANCiE(フィナンシェ)といったプラットフォームが利用されているが、これらは主にファンエンゲージメントや特典提供が目的で、投資性は二の次とされてきた。

こうして京都カグヤライズは「カグヤスマイルトークン」という名の私募債セキュリティトークンの発行に踏み切った。

TISが提供するプラットフォーム「STLINK」を利用した私募形式での資金調達は、国内スポーツチームでは極めて珍しく、特にTリーグでは初の試みとなる。将来的には流動性や価値向上の可能性も秘めている。

「セキュリティトークンという概念を投資家に伝えるのは難しかった」と池袋氏は振り返る。しかし、「今後も同様の調達を行いたい思いがあり、経験を積むことも目的だった」と話す。技術面と発行プロセスはTISのサポートにより、不安はなかったという。

最終的に1口10万円で計20口、総額200万円を4名の個人投資家から調達することに成功。利回りは今回設定していないが、代わりに定期的な活動レポートやホームゲームへの招待などを特典としている。

取材中、池袋氏はより大きな調達を目指せる「公募型」のセキュリティトークン発行にも意欲を見せた。

そこで、私募債と公募債のセキュリティトークンに関する法的な枠組みについて、デジタルアセットに精通したTMI総合法律事務所パートナー弁護士の成本治男氏に話を聞いた。

成本氏は「セキュリティトークン化された社債であっても、法規制上は通常の社債と基本的な違いはなく、50人以上への勧誘に関する規制など私募債と公募債の区分に応じた開示規制がそのまま適用される。しかし、現時点では、技術導入費用に加えて、公募債となると有価証券届出書の作成や社債管理者の設置等に要するコストがメリットを上回る可能性があり、中小企業等による社債STによる資金調達の課題となる」と指摘する。

今回調達した資金は卓球スクール事業の強化に充てられる。

現在3カ所で展開し約40人が通うスクールを拡充する計画だ。月会費は週1回コースが6000円、週2回コースが1万1500円。会員が100人規模になれば月収100万円近く、年間1200万円前後の安定収入になる計算だ。

「ボランティアではなく、ちゃんと収益を生む事業として育てたい」という社長の思いが根底にある。

一方で池袋氏は、スポンサー獲得にも地道な努力を続けてきた。島津製作所や京都信用金庫など地元企業を中心に約90社から3000万円のスポンサー収入を確保している。

特に島津製作所とは分析機器を卓球に活用するなど、企業のコア事業と協業できる提案を行うことでパートナーシップを深めている。

「大手企業のバックがないからこそ工夫が必要」と同氏は語る。既存のスポンサー収入に加え、スクール事業を安定収入源として確立することで、持続可能なクラブ経営を目指している。

セキュリティトークンを活用した小規模ながらも先進的な資金調達の試みは、地方スポーツクラブの新たな可能性を切り開くモデルケースとなるか──。

サッカースタジアムをNFTで小口化

神奈川県鎌倉市を拠点とする鎌倉インテルもまた、ブロックチェーン技術を使った資金調達に乗り出している。同クラブが展開する「鎌倉スタジアムNFTプロジェクト」では、ホームグラウンドを1平米あたり3万円でNFT化し、販売をしている。

「発想のきっかけは熊本城の一口城主制度だった」と鎌倉インテルの勝碕氏(写真下)は語る。

「クラウドファンディングで集めた資金で整備した『1平米オーナー』制度がまず先にあり、そこにWeb3の所有感を組み合わせた」

同クラブは以前からFiNANCiEを活用したトークン発行やNFTコレクションの販売など、資金調達方法の多角化を模索してきた。

すでに約2000平米分の1平米オーナーが誕生しており、NFTプロジェクトでは最終的に6528平米のグラウンド全体を資産化する狙いがある。「単価3万円で計算すると、グラウンド全体では約2億円の潜在的資産価値がある」と勝碕氏は説明する。

このプロジェクトの肝は所有構造にある。

「NFTで提供するのは不動産の所有権ではなく所有感」と勝碕氏は強調する。この慎重な線引きがプロジェクトの法的リスク回避とWeb3の可能性の両立を図る工夫といえる。

現在は一部分に限定して販売予定で、特別なコラボNFTなどを作らない限りは、しばらくは定価3万円を維持する予定。今後、二次流通マーケットを整備することで、ペナルティエリアやゴール前など価値の高いエリアは自然と値付けが変わっていくと考えている。

二次流通時のロイヤリティ設定も視野に入れ、継続的な収益化を目指している。

3月からは所有NFTと試合展開を連動させたゲーム「SHOOT ZONE BETA」を開始。ホルダーの所有区画でゴールが決まれば特典ポイントが加算される仕組みだ。

現在は監視カメラと試合の配信映像をもとにした判定だが、将来的にはAIによる自動判定システムの導入も検討中で、この技術的課題の克服がゲームプロジェクト成功の鍵となりそうだ。

NFTを収納するウォレットにはNTT Digitalの「scramberry WALLET」を推奨。「NTTという安心感は、デジタルに馴染みの薄い一般ファンへのアプローチに不可欠だった」と勝碕氏は話す。

そして、横展開の構想を続けた。「鎌倉スタジアムNFTのモデルは、他のスポーツチームにも展開が可能。私たちのノウハウ自体を事業化し、他のクラブへの導入支援、他競技への応用も検討している」という。

NFTバブル崩壊後、単なるデジタル画像から実体経済と結びついた実用性へとNFTの価値が問い直される中、同クラブはスポーツビジネス・ファンビジネスにおけるトークンエコノミーの新たな可能性を示す。

区画販売完了後のエンゲージメント維持や新たな収益源の確保など課題も残るが、「オーナーシップの民主化」というコンセプトは、人口17万人の鎌倉市のように、決して大きくない人口規模の地域をホームタウンとするスポーツクラブの持続可能な経営モデルとして、他の地方クラブにとっても示唆に富む取り組みとなるだろう。

永久債、優先株式、ファントークンも

京都カグヤライズと鎌倉インテル、2つのクラブの挑戦を紹介した。

これらの試みについて成本弁護士は「素晴らしい取り組み」と評価しつつも、スポーツビジネスの収益性の難しさを指摘する。

特に返済義務を伴う普通社債が収益の安定しないスポーツチームに適しているかは検討の余地があるとし、永久債や優先株式あるいは返済義務のないファントークンといった選択肢も示唆。

将来的にはステーブルコインを活用した送金や自由な二次流通によって、ブロックチェーン技術の真価が発揮される可能性に期待を寄せる。

成本氏は「トライアルとしては非常に意味がある」としながらも、「スポーツクラブにとって、セキュリティトークンでの資金調達が最適かどうかはケースバイケースで商品性・魅力も含めて判断していく必要がある」と締めくくった。

|文:栃山直樹

|画像:京都カグヤライズ、鎌倉インテル提供